中国组织工程研究 ›› 2016, Vol. 20 ›› Issue (48): 7149-7155.doi: 10.3969/j.issn.2095-4344.2016.48.001

• 人工假体 artificial prosthesis • 下一篇

静脉联合局部应用氨甲环酸在全髋关节置换中的作用

孙世伟,杨 隆,谢水安,王 健,徐如彬

- 东莞市横沥医院骨科,广东省东莞市 523460

Combined use of intraarticular and intravenous tranexamic acid in total hip arthroplasty

Sun Shi-wei, Yang Long, Xie Shui-an, Wang Jian, Xu Ru-bin

- Department of Orthopedics, Dongguan Hengli Hospital, Dongguan 523460, Guangdong Province, China

摘要:

文章快速阅读:

.jpg)

文题释义:

氨甲环酸:氨甲环酸能与纤溶酶和纤溶酶原上的赖氨酸结合部位结合,使纤溶酶原的赖氨酸位点饱和, 抑制了纤溶酶原激活成具有活性的纤溶酶,减少纤维蛋白的分解。氨甲环酸在高浓度时还具有非竞争性抑制纤溶酶的作用,阻断含有赖氨酸残基的纤维蛋白与纤溶酶之间的结合,纤维蛋白无法与纤溶酶结合,阻碍纤维蛋白的分解达到止血的效果。

全髋关节置换:全髋关节由人工髋臼和人工股骨头组成,过去二者均用金属,实践症明并发症多,现已不用。目前国内外均用超高分子聚乙烯制成的髋臼,低强度模量金属制成的人工股骨头。人工全髋关节的类型和设计较多,主要是股骨头的直径和与骨固定的髋臼面的设计。较厚的髋臼,直径相对小的人工股骨头组成的全髋,头臼磨擦力小,人工臼稳定,局部反应小。全髋关节置换术的并发症除有人工股骨头置换的并发症外,尚有人工髋臼的松动,脱位及负重区的超高分子聚乙烯面磨损后引发的局部反应。

摘要

背景:研究表明,氨甲环酸具有阻断含有赖氨酸残基的纤维蛋白与纤溶酶之间的结合,从而阻碍纤维蛋白的分解达到止血的效果。

目的:分析静脉联合局部使用氨甲环酸在髋关节置换中对减少围手术期失血的作用及安全性。

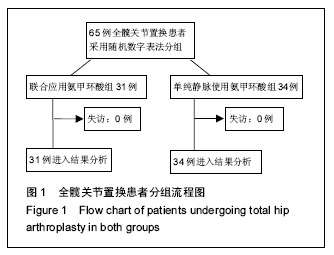

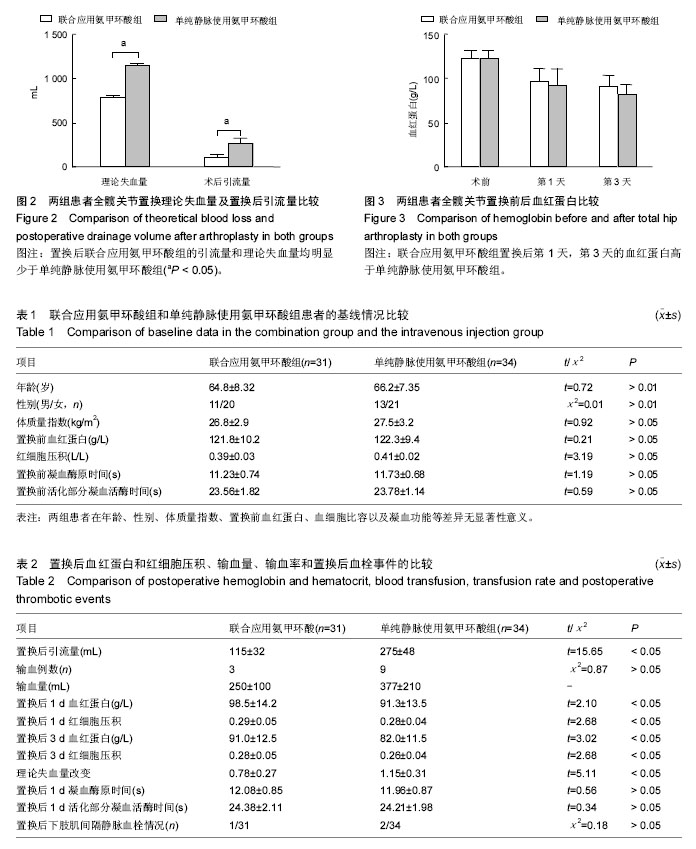

方法:全髋关节置换患者65例随机分为2组。静脉联合局部使用氨甲环酸组31 例,单纯静脉使用氨甲环酸组34 例。联合应用氨甲环酸组患者于置换前30 min静脉滴注氨甲环酸15 mg/kg,置换中缝合修复髋关节囊后关节囊内局部注射稀释成50 mL的氨甲环酸1 g;单纯静脉使用氨甲环酸组患者于置换前静脉滴注1 g氨甲环酸,置换中缝合修复髋关节囊后关节囊内局部注射生理盐水50 mL。置换后第2天拔除引流管并记量;置换后第1,3天复查凝血指标、红细胞压积和血红蛋白;置换后1周行下肢静脉彩超检查;记录2组围手术期的输血量,由Gross 方程计算围手术期总失血量。

结果与结论:①静脉联合局部使用氨甲环酸组的引流量、输血例数和理论失血量均明显少于单纯静脉使用氨甲环酸组(P < 0.05);②联合应用氨甲环酸组置换后第1,3天的血红蛋白及红细胞压积均高于单纯静脉使用氨甲环酸组(P < 0.05);③两组患者在置换后凝血功能、肺栓塞、肌间静脉血栓、深静脉血栓发生率差异无显著性意义(P > 0.05);④结果说明,全髋关节置换前30 min静脉滴注氨甲环酸15 mg/kg,置换中修复髋关节囊后局部注射氨甲环酸1g是一种安全有效的减少全髋关节置换围手术期失血的方法。

中国组织工程研究杂志出版内容重点:人工关节;骨植入物;脊柱;骨折;内固定;数字化骨科;组织工程

ORCID: 0000-0003-2461-1650(孙世伟)

中图分类号:

.jpg)